Михаил Бакалов

Ульяновск, Россия

Минувшим летом довелось мне познакомиться с одним очень интересным человеком из мира боевых искусств, столь широко представленных в Ульяновской области. Михаил Фадеев — один из лучших мастеров и основатель школы капоэйры в Ульяновске.

Михаил увлёкся этим видом единоборств ещё в середине нулевых — его привлекло сочетание акробатики и гимнастики, эффектные удары ногами и броски. Серьёзно и ответственно подойдя к делу со временем достиг внушительных успехов и вот уже пятый год передаёт свои знания детям. У Михаила Фадеева две детские группы в Ульяновске, где этот вид единоборства востребован — ребёнок не только осваивает боевые техники, но и всесторонне развивается как личность. Капоэйра развивает чувство равновесия и координацию, гибкость и ловкость, силу и реакцию, а также музыкальные и артистические способности! И каждый из его учеников очень увлечён «игрой» — так в капоэйре называется поединок.

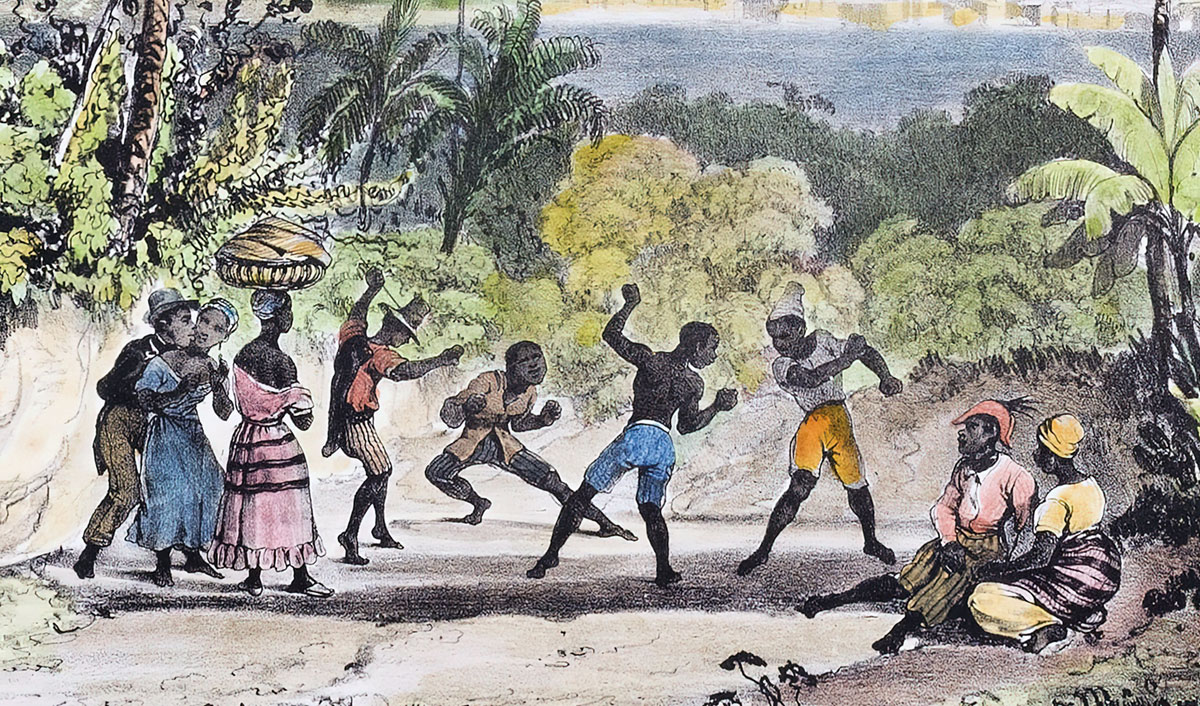

Прародителями капоэйры являются африканские танцы, игры и единоборства, в которых мужчины должны были показать мужественность, смелость и ловкость. Изначально они были частью ритуалов посвящения мальчиков племени в мужчину, где мужчина — это воин и защитник. Африканцы, вывезенные в Бразилию в качестве рабов, сохраняли свои обычаи и традиции, и в процессе адаптации ритуалов к новым культурным и социальным условиям появилась капоэйра.

Единоборство в разных регионах называлось по-разному: и кунгу, и манджинга, и Сау-Бенту, и другими именами (батуке, пернада, банда, пунга), но в конце XVIII века появилось нынешнее название, ставшее популярным и практически вытеснившее все иные.

Термин «capoeira» в португальском языке означал курятник, клетку для кур, корзину для птицы. Так же назывались рабы, что торговали птицей и разносили её по домам господ. В часы досуга они упражнялись и развлекались в своей борьбе, иногда с музыкой и песнями. Воинская игра капоэйра на улицах Рио-де-Жанейро не была редкостью, а потому со временем начала ассоциироваться с профессией юношей: «игра капоэйров», «игра разносчиков птицы», «игра торговцев птицей» (jogo de capoeiras). Существует вероятность, что закреплению названия поспособствовала и форма единоборства, напоминавшая петушиные бои.

В первой половине XIX века на улицах бразильских городов было крайне неспокойно — независимость страны привела к политической нестабильности, затяжному экономическому кризису и как следствие сильному социальному напряжению. Возрастающие расистские и националистические настроения привели к тому, что в Рио-де-Жанейро к середине XIX века группы консолидировались в два крупных союза или «нации» : нагоа (nagoas) — союз окраин (Santa Luzia, São José, Lapa, Santana, Moura, Bolinha de Prata и других), в котором состояли преимущественно африканцы, мулаты, самбо; и гаямун (guaiamús) — союз центральных районов (São Francisco, Santa Rita, Ouro Preto, Marinha, São Domingos de Gusmão и более мелких), образованный креолами, метисами, цыганами, иммигрантами из Европы. Нагоа выступали за отмену рабства и поддерживали реформы ведущие к установлению республики, а гаямуны были реакционны и отстаивали интересы империи.Противостояние «наций» приводило к жестоким дракам на улицах города. Обе в качестве оружия применяли палки, бритвы, навахи и капоэйру.

Негры капоэйры (negros capoeiras), то есть, капоэйристы из нагоа, выступали против несправедливого общества, боролись за свободу и равные права для всех, а потому на протяжении всего периода существования империи власть их репрессировала. И всё же нагоа одержали верх. 13 мая 1888 года был подписан «Золотой закон», а спустя год — свергнута монархия. «Нации» изжили себя и распались.

После установления первой республики заниматься капоэйрой на улицах и площадях всё так же запрещалось, но отношение к капоэйристам изменилось. Заслуги и подвиги во времена войн, восстаний и революции, а также победы на ринге привлекали внимание общественности. В первой четверти XX века капоэйра, несмотря на нелегальность, стала весьма модным увлечением «золотой молодёжи». В 1910—1920-х годах появились мастера, развивающие капоэйру как бразильский вид спорта, на манер популярных во всём мире английского бокса, французского савата, японского дзюдо или шведской гимнастики. Тогда же появилось новое название, не имеющее негативного окраса «Национальная гимнастика» (Gynástica Nacional), и первые академии: «Escola Típica de Agressão e Defesa», «Escola de Ginástica Nacional», «Clube Nacional de Gymnastica», а также клуб «União em Apuros», впоследствии ставший известным как Капоэйра Режионал.

Капоэйра уже открыто преподавалась в спортивных залах, колледжах и университетах, полиции и вооружённых силах, а также демонстрировалась во время фольклорных выступлений. За свою практику капоэйристы осуждались лишь в исключительных случаях, «в довесок» к другим уголовным преступлениям, а в 1940 году запрет с капоэйры был снят. В это время при поддержке Бразильской конфедерации борьбы произошла классификация технического арсенала, разработка стандартов и методов обучения. По всей стране открылись школы и заработали фольклорные группы, развивающие и распространяющие традиционное бразильское единоборство.

Развитие капоэйры в Европе началось с Мартинью Фиуза (Martinho Fiúza). В конце 1977 года он открыл танцевальную школу в Мюнхене, где в были и классы по капоэйре. В течение следующего десятилетия приехали Пауло Сикейра (Paulo Siqueira), Гранджи да Баия (Grade da Bahia), Луа (Lua), Маррета (Marreta), Маркос Шина (Marcos China), Самара (Samara). С каждым годом в Европе становилось всё больше профессиональных капоэйристов, однако их квалификация была не самой высокой. За редкими исключениями сюда переезжали менее востребованные специалисты и начинающие тренеры, входящие в состав больших школ (ABADÁ, CDO, Muzenza, Angola Palmares, Filhos de Bimba и других), которых отправляли на стажировку и организацию филиалов. Для устранения недостатка информации и опыта, а также для сертификации местных специалистов они начали проводить ежегодные многодневные семинары с участием мастеров мирового уровня (часто привозимых из Бразилии или США), что со временем стало распространённой практикой.

За 30 лет развития в Европе капоэйра ассимилировалась и адаптировалась. Выросли и мастера, первым из которых стал Саймон Аткинсон (Simon Atkinson) — Фантазма (Fantasma), удостоившийся высокого звания в 2010 году.

В России капоэйра появилась в 1995–1996 годах. Тогда в рамках этнического клуба «ИНБИ» было открыто несколько групп в Москве и в Орле. Отсутствие мастеров и нехватка информации компенсировались неуёмным энтузиазмом российских капоэйристов. Они учились по художественным и обучающим фильмам, по книгам, изредка выезжая на мероприятия, проходящие в Европе, США, Бразилии.

С 1998 года в России начали проводить семинары с классами от бразильских мастеров — среди первых были Бандейра (Bandeira), Браулино (Braulino), Вагиньо (Vaguinho), Но (Nô), Бахау (Barrão), которые заложили вектор развития отечественной капоэйры. В 2002 году была зарегистрирована «Федерация капоэйра России», развивающая бразильское единоборство как спортивную дисциплину, которая была признана Росспортом 14 марта 2006 года.

В течение следующего десятилетия во многих крупных городах России открылись филиалы больших школ капоэйры (ABADÁ-Capoeira, CDO, Angola Palmares, ASCAB, ACMB и других), в нашу страну переехали и некоторые высококвалифицированные капоэйристы: Нозинью (Nozinho), Чику (Tico), Пепеу (Pepeu), Гайола (Gaiola), Буффало (Buffalo), Куэка (Cueca), Велл (Well), Маншинья (Manchinha), а в 2018 признание получил первый российский мастер — Андрей Кудиш, Та Руссо (Ta Russo).

Школа капоэйры предполагает организованную группу капоэйристов, имеющую общность идей, традиций, движений, приёмов, методов обучения. В середине XX века наиболее влиятельными школами стали Режионал и Ангола, а переосмысление и комбинирование их наследия породило Капоэйру Контемпоранеа. Однако на том развитие капоэйры не остановилось — из уже имеющихся школ начали выделяться новые: практически каждая группа, собирающаяся вокруг большого мастера (grande mestre), стала представлять собой отдельную школу со своими особенностями и отличительными чертами.

Традиционно игра капоэйристов проходит в круге (roda), диаметром от полутора метров до пяти. Часто началом и окончанием игры служит рукопожатие соперников, время не регламентируется и может варьироваться от нескольких секунд до десятков минут. Вход в круг осуществляется от оркестра, от линии пе-ду-беримбау (pé do berimbau), обычно за счёт акробатического элемента. В состязаниях капоэйристы стремятся поразить соперника в голову или грудь ударом ноги или головой, или опрокинуть его подсечкой, подножкой, броском ногами. Атаки выполняются со скоростью и силой, соответствующими темпу музыки. При медленном аккомпанементе игра проходит ближе к полу и служит демонстрации силы и ловкости, без контакта, лишь с обозначением атаки; при более быстром — стоя, с ударами в половину или в полную силу. Цель, дистанция, технический арсенал, характер взаимодействия игроков также зависят от ритма.

Зачастую музыку капоэйры дополняет пение. Солист ведёт своеобразный диалог со зрителем: он начинает песню, а зрители хором, в унисон отвечают, повторяя его строфу или заданный припев. Вовлекаясь в происходящее, объединяясь в хор зрители становятся участниками действа. Песни могут иметь самый разнообразный сюжет, который обычно вплетается в контекст событий, происходящих вокруг, и зачастую строфы, передающиеся из поколения в поколение, дополняются сиюминутными вариациями и импровизацией солиста. Солист может просто забавляться и веселить публику, жонглируя словами, образами и звуками, не вкладывая в них никакого смысла. Пение происходит на португальском языке, часто искажённом, с вплетением устаревших и диалектных выражений, африканских и индейских слов. На данный момент в капоэйре существуют различные типы песен и песенные формы, наиболее распространены среди них ладаинья, лювасау, корриду, квадрас.

Попытки спортивных соревнований по капоэйре предпринимались с 1928 года. В 1933 году капоэйру включили в Бразильскую конфедерацию борьбы, что поспособствовало развитию капоэйры, но её трансформация в спортивную дисциплину началась только в середине 1960-х годов. В результате долгой работы и обсуждений среди видных мастеров эпохи был разработан «Технический регламент капоэйры», устанавливающий номенклатуру движений, градацию мастерства и критерии оценки, форму, правила соревнований. 26 декабря 1972 года он был принят в министерстве спорта Бразилии, что придало традиционному единоборству официальный статус вида спорта.

В 1974 году в Сан-Пауло была создана первая Федерация капоэйры — Federação Paulista de Capoeira, начавшая планомерное развитие спортивной капоэйры: официальные соревнования (с 1975 года), фестивали, конференции, конгрессы. Вслед за ней федерации капоэйры появились и в других штатах, а в 1992 году была создана Бразильская конфедерация — Confederação Brasileira de Capoeira, куда вошли 24 федерации, 92 региональных и муниципальных лиги.

С распространением капоэйры по всему миру начали проводиться и международные спортивные мероприятия, проходящие под патронажем различных школ, групп, национальных федераций. В 1999 году была создана Международная федерация капоэйры — Federação Internacional de Capoeira, объединившая национальные сборные Бразилии, Канады, Аргентины, Португалии, Голландии, Франции, Германии, Австралии, а затем и других стран. На данный момент развитием спортивной капоэйры на международном уровне активно занимается Всемирная Федерация Капоэйры — World Capoeira Federation, основанная в 2011 году.

Единого регламента, правил и критериев оценки состязаний по капоэйре нет — каждая организация устанавливает их самостоятельно. Регулярные и широко известные первенства и чемпионаты организуются под эгидой школ ABADÁ-Capoeira и Muzenza, а также национальных и международных федераций: в Бразилии — Бразильской конфедерацией капоэйры, в России — Федерации капоэйра России, в мире — Всемирной федерацией капоэйры.

В общем виде капоэйра в рамках спортивных соревнований рассматривается как игра двух соперников, каждый из которых старается набрать большее количество баллов. Обычно состязания проходят на специально подготовленной площадке в круге диаметром около 5 метров, и длятся 2 раунда по 30–60 секунд каждый, в зависимости от категории спортсменов (пола, возраста, веса, опыта). Игру оценивают по следующим критериям: культура движения (разнообразие, креативность, соответствие ритму, гармония, техника, акробатика), квалифицированные удары и броски. Штрафные баллы начисляются за блоки, падения, запрещённые действия, выход за пределы площадки, долгую жингу, остановку или выжидание. Обычно запрещены любые удары в лицо и пах, удары руками, локтем, коленом, захваты, удушения, борьба в партере.

Уровень мастерства до открытия первых академий и школ не пытались как-то определять и ранжировать, достаточно было нескольких очевидных степеней: новичок, прошедший обучение, эксперт, мастер, учитель. В «Guia do Capoeira ou Gymnastica Brazileira» (первой книге о капоэйре, изданной ещё в 1907 году) они обозначены как bronzes, vungis и terrores соответственно. Похожая система градации мастерства сохранялась и в первых академиях и школах: новичок (calouro), ученик (aluno), прошедший обучение выпускник (formado), тренер (учитель — professor, помощник мастера — contra-mestre), мастер (mestre). Процесс обучения продолжался от 3 до 10 лет, без формализованных экзаменов, но для того, чтобы называться мастером, необходимо было не просто пройти обучение, а получить признание от сообщества капоэйристов. Символом мастерства тогда выступала простая белая одежда (domingueira) и шляпа.

В шестидесятых–семидесятых годах двадцатого века при стандартизации капоэйры для улучшения методики преподавания и проведения спортивных соревнований во многих школах и группах были введены промежуточные степени от новичка до мастера, обозначаемые цветными поясами-верёвками — корда (corda), или кордао (cordão), повязанными на белые штаны.

Исторически сложилось несколько широко распространённых систем. Самая первая система поясов была разработана мастером Мендонсой (Mendonça) при составлении «Технического регламента капоэйры» и утверждена Министерством спорта Бразилии в 1972 году. Пояса сплетались из трёх ниток цветов бразильского флага и отражали десять уровней градации мастерства (из них четыре — мастерские). Данная система была принята в том числе в группе Cordão de Ouro, правда с некоторыми изменениями: пояса начали плести из четырёх ниток, таким образом обозначая 11 основных уровней и дополнительно от 1 до 4 промежуточных.

В 2001 году «Технический регламент капоэйры» был переработан — в школах, и группах, входящих в состав Бразильской Конфедерации Капоэйры, поясная система изменилась. Получение первого пояса происходит на специальной церемонии, называемой батизаду (batizado) — «боевое» крещение. Новичок входит в круг капоэйры с мастером и демонстрирует свои знания и умения, обычно последним тестом в этом практическом экзамене является падение на землю от броска «крёстного отца» (padrinho), с последующим подъёмом на ноги — уже в новом статусе «батизаду» (то есть, крещённого или посвящённого). Иногда вместе с первым поясом капоэйрист также получает новое имя (nome de guerra) или прозвище (apelido), под которым отныне будет известен в сообществе.

Первый пояс не требует больших трудозатрат, а вот последующие — напротив: чем выше пояс, тем дольше и серьёзнее подготовка к нему. Последний этап обучения и последний ученический статус: староста — монитор (monitor) или выпускник — градуаду (graduado), с этого момента капоэйрист готовится стать мастером. Мастерские пояса вручаются на специальной церемонии, называемой форматура (formatura). Часто форматура это масштабное представление, которое отражает вклад отдельного капоэйриста в развитие школы. Первый «мастерский» статус — это инструктор или прошедший обучение — инструтор (instrutor) или формаду (formado), соответственно. Далее идут по порядку: учитель — профессор (Professor); помощник мастера или почти мастер — контра-местре (Contra-Mestre) или местранду (Mestrando); мастер — местре (Mestre).

Сейчас в школе капоэйры у Михаила Фадеева занимается чуть меньше сотни детей, и каждый из учеников мечтает стать мастером! Школа входит в большую международную группу CapoeiraTeam, в которой очень увлечённые люди передают свои знания и детям, и взрослым. Как сказал сам Михаил: «Каждый найдёт в занятиях капоэйры именно то, что нужно ему: гимнастику и акробатику, фитнес и борьбу, и даже музыку, песни и танцы, и португальский язык, и бразильскую культуру! Наш секрет прост — мы делаем капоэйру с искренней радостью, капоэйру от всего сердца!».