Представляем вам нашего нового автора и члена редакционной коллегии, президента федерации греко-римской борьбы Латвии, мастера спорта СССР, заслуженного мастера спорта Латвии по вольной борьбе и мастера спорта международного класса Латвии по греко-римской борьбе — Алексея Костырева.

Краткий перечень его достижений внушает уважение: чемпион первенства Вооружённых сил СССР (1981 год); трёхкратный чемпион Латвии (1982, 1985 и 1986 гг.); основатель латвийской народной борьбы «Эй Дар»; трёхкратный чемпион мира среди мастеров по вольной борьбе; серебряный призёр чемпионата мира — 2003 год, Будапешт, Венгрия; чемпион мира среди мастеров по греко-римской борьбе — 2007 год, Зомбатели, Венгрия. Думается, что всем очевидно — он знает, о чём пишет.

Алексей Костырев

Рига, Латвия

Борьба — это не просто физическое упражнение, а древнейшая форма взаимодействия, зародившаяся вместе с человечеством. Она имеет свои корни в самой сути человеческой природы, когда необходимость выживания вынуждала первобытных людей защищать свою жизнь от нападений хищников и других людей. Древнейшее «право сильнейшего» стало основой общественных отношений того времени, где господство и безопасность принадлежали только самым сильным.

В своей первоначальной форме борьба была ничем иным, как подражанием движениям животных. Первобытный человек копировал пещерного медведя или агрессивных обезьян, чтобы развить свои навыки нападения и защиты. С течением времени, когда человек эволюционировал как интеллектуально, так и физически, борьба перестала быть только способом выживания и превратилась в форму состязаний. Уже тогда начали появляться первые приёмы, которые в дальнейшем стали основой современных техник. Эти традиции борьбы прослеживаются в различных культурах по всему миру. Например, предания Китая и Японии, рунические письмена, библейские тексты и другие древние источники описывают сцены борьбы, подчёркивая её важность в культурной и социальной жизни общества. На протяжении тысячелетий борьба оставалась универсальным средством демонстрации силы, выносливости и ловкости, сохраняя свои ключевые принципы: победа могла быть достигнута либо путём броска противника на землю, либо его опрокидыванием на плечи — эти принципы до сих пор лежат в основе большинства видов единоборства. С течением времени борьба приобрела новые формы и стили — такие, как французская (греко-римская) и вольная. Ограничения, вводимые на приёмы (к примеру, использование только определённых частей тела) позволили превратить борьбу в зрелищный и безопасный вид спорта. Этот переход от хаотичного первобытного противостояния к структурированной и организованной форме стал важным этапом в истории борьбы.

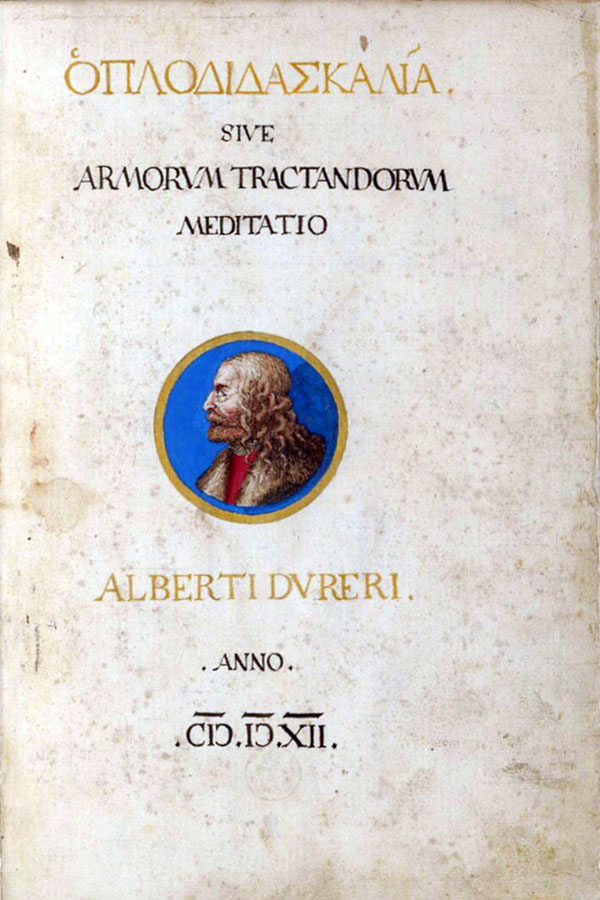

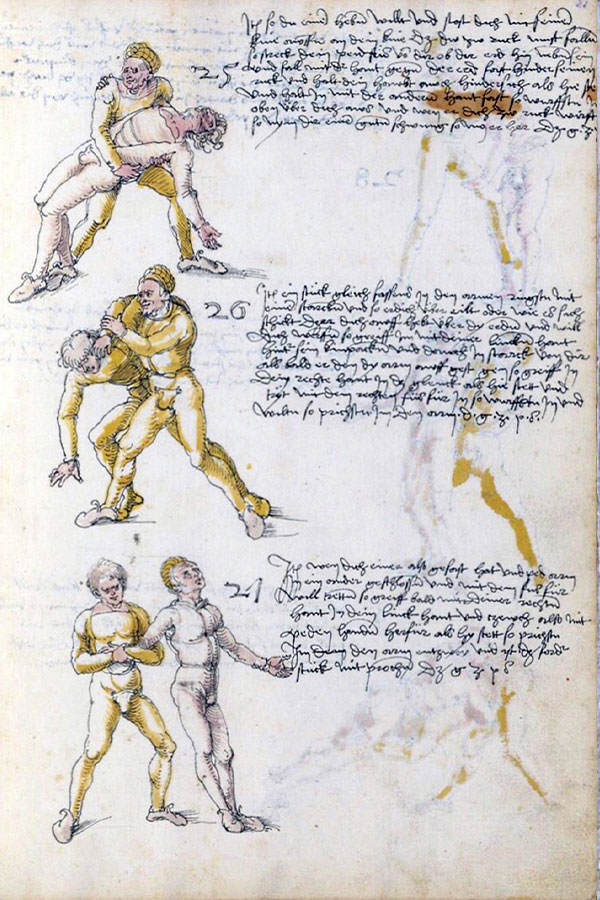

Сегодня борьба это не только спорт, но и культурное наследие, которое объединяет людей всех возрастов и национальностей. Она сохраняет дух состязательности и уважения к противнику, который был присущ её древним истокам. Анализируя памятники истории, дошедшие до нас, мы видим, как борьба развивалась и совершенствовалась, становясь неотъемлемой частью человеческой культуры. Уже в XVI веке на Западе встречаем первое руководство по борьбе — книгу Фабиана фон Арерсвальда «Искусство борьбы», изданную в 1539 году, а в 1674 году под таким же названием книгу издаёт Николай Петерсон. Кроме того, знаменитый художник той эпохи Альбрехт Дюрер оставил нам зарисовки техники приёмов борьбы в 119 рисунках.

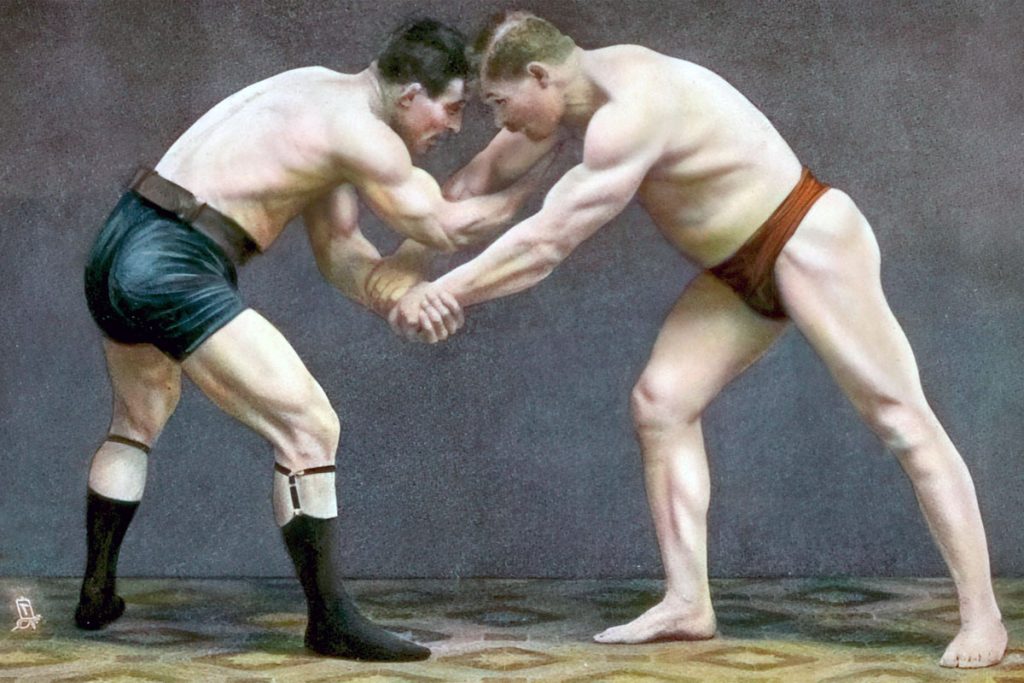

В 1845 году на ярмарках Парижа появились геркулесы-силачи: Кикен, Мазар и Мейсонье. Они боролись друг с другом и по вызову с любителями из публики. Их вполне можно считать основоположниками всех последовавших профессиональных состязаний. Громадный успех этих богатырей послужил толчком для открытия в Париже на улице Монтескьё в 1848 году большой специальной атлетической арены. На арене впервые выступил большой состав знаменитых борцов Парижа. Публика всех социальных слоёв города валом валила на эти представления. В газетах 1852 года сообщения о победах и поражениях атлетов печатались более жирным шрифтом, чем крупнейшие мировые события. В том же году открылась «Большая национальная арена», где кроме состязаний в борьбе проходили матчи бокса, но в основном в них участвовали борцы.

По всей Франции появляются кочующие арены-бараки, устроенные по типу небольших балаганов с небольшой платформой и балконом впереди, по которому расхаживали борцы, одетые в трико с перекинутыми через плечо римскими плащами. Директор арены, обычно сам борец или некогда бывший таковым, перед представлением трубил с платформы в особую большую трубу, а другой борец бил в турецкий барабан. Когда собиралась большая толпа любопытных, начинались вызовы желающим сразиться и подзаработать, а касса начинала активно работать. Борцы и зрители заходили в помещение барака, где на небольшом ковре происходила борьба, поднимали гири, боксировали. Денежные сборы переполняли кассы больших и малых арен. Одним из крупнейших директоров стал победитель Арпена — Марсель, по прозвищу «Лев из Лепелюда». Однако в 1862 году у Марселя появился конкурент в лице Феликса Бернара, у которого также была собрана большая труппа сильных борцов. Более того, он первым в Европе организовал конкурс среди женщин по борьбе.

В 1866 году некто Эжен Пац открыл свою атлетическую арену, рассчитанную на три тысячи человек — огромное количество публики для тех времён. Впервые парижане увидели грандиозный парад, где выступали самые знаменитые борцы Франции. Судьями соревнований были знатнейшие аристократы спортивного Парижа. Для большей рекламы борцам присваивались различные прозвища: «Молот Геркулеса», «Статуя Аполлона», «Красота Парижа», «Лев джунглей» и тому подобные.

Из-за конкуренции Паца дела у Марселя, «Льва из Лепелюда», пошатнулись. В один прекрасный вечер к подъезду арены подъехала карета с гербами на дверцах, из которой вышел высокий, стройный, прекрасно одетый человек в шёлковой полумаске. За ним следовал ливрейный лакей, нёсший небольшой чемоданчик. Войдя в помещение арены, где проходили поединки борцов, человек в маске вызвал на бой всех борцов. Принять вызов решился борец Нозье, известный как «Парижский угорь».

Незнакомец уложил его на лопатки за 10 секунд и тут же уехал в своей карете. Через пару дней он вновь появился на арене и снова одержал молниеносную победу. По всему Парижу распространилась весть, что под маской скрывается представитель аристократии, возможно, сам герцог Роган. В городе появились афиши, где борцы арены Монтескьё вызывали таинственного аристократа на бой со всеми атлетами арены, в противном случае ему обещали дать прозвище труса. На протяжении многих месяцев арена собирала огромные сборы, пока всё дело не испортил уличный мальчишка, проследивший за замаскированным «аристократом». Уже на следующее утро газета «Фигаро» побила рекорд тиража, разоблачив таинственного незнакомца, которым оказался борец Шарве.

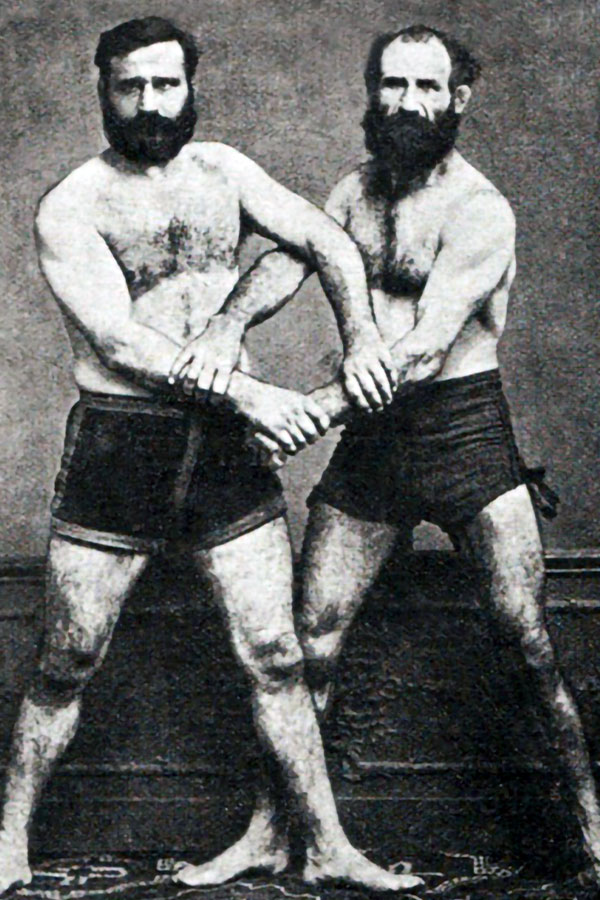

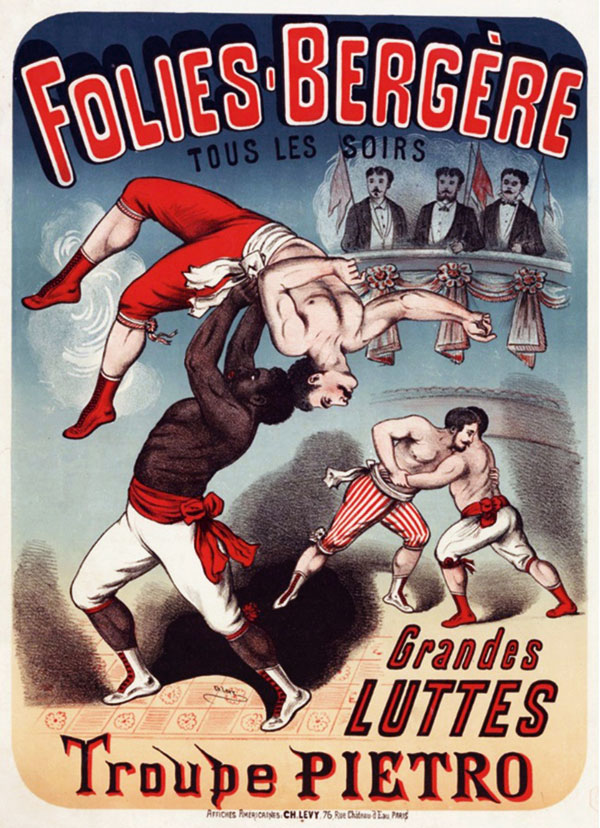

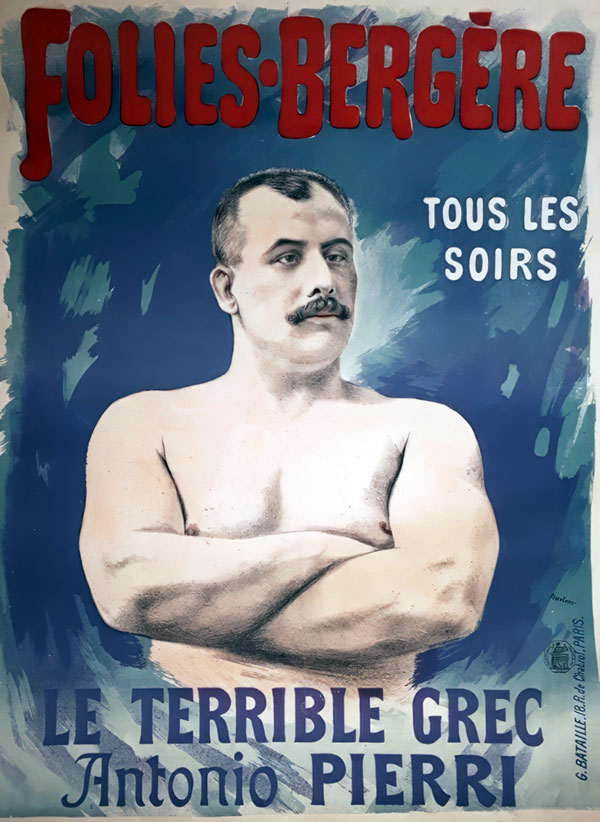

В 1870 году случилось несчастье: один из борцов задушил противника, применив приём «колье де форс». Префект Парижа, опасаясь волнений, запретил борьбу в городе, и атлетам пришлось кочевать по другим городам, выступая на ярмарках. Однако же в 1882 году борьба возродилась, но уже не на аренах, а на сцене знаменитого парижского театра варьете «Фоли-Бержер», где ежегодно стали устраивать конкурсы единоборств. Толчком к этому послужил вызов английского лорда, пожелавшего выступать инкогнито под красной маской. Он поставил за себя заклад в 10000 франков и вызвал на бой знаменитого борца Пьетро Дель-Массо. Поединок атлетов состоялся при колоссальном денежном сборе, но оказался плачевным для таинственного лорда, который с треском проиграл встречу. Парижане увидели лицо борца из Бордо по имени Манж-Матен. Чувствуя себя обманутыми, зрители разбили все стулья, находившиеся в партере. Таинственный «англичанин», победитель и дирекция театра были вынуждены спасаться бегством от разгневанной публики. Но не прошло и года после этого скандала, как театр вновь открыл свои двери для звёзд борьбы того времени: Антонио Пьери (известного как «Страшный грек»), Пьетро Дель-Массо, англичанина Тома Кеннона, которому приписывали введение в борьбу приёма «двойной Нельсон», и американца Джеффери Апдаллаха.

Антонио Пьерри «Страшный грек»

Антонио Пьерри «Страшный грек»

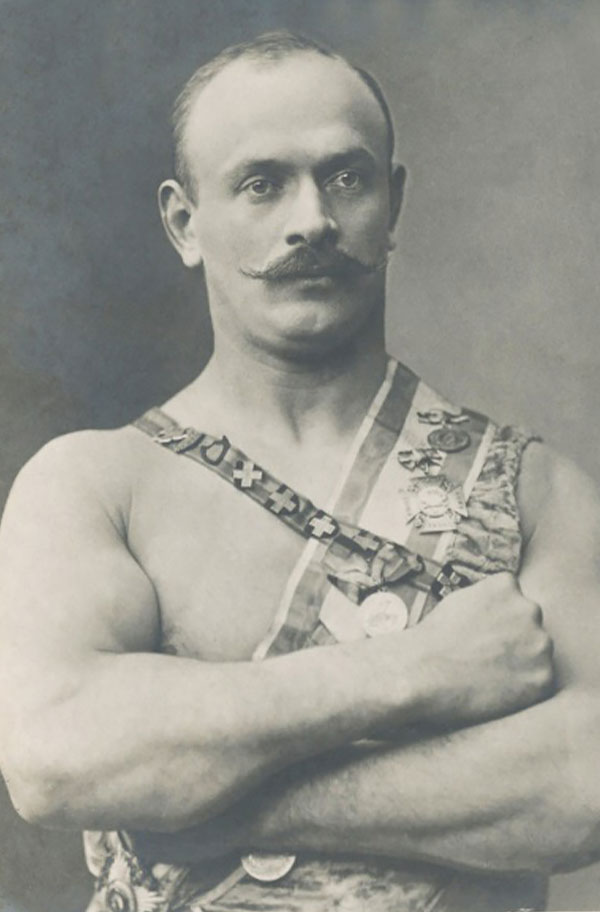

Родился в 1859 году в окрестностях Афин и у себя на родине ещё в молодости прославился огромной силой. Посвятил себя исключительно греко-римской борьбе. Объездил Америку, Австралию, Южную Америку, где выступал в различных чемпионатах. В 1888 году в Сан-Франциско встретился с английским чемпионом Томом Кенноном и боролся с ним в течении двух часов — схватка закончилась вничью. В Германии Антонио успешно боролся против Абса, Эберле и других. С 1903 года он сам устраивает чемпионаты в мюзик-холле Лондона. Боролся с Георгом Гаккеншмитом, но проиграл за 17 минут.

При росте 176 сантиметров весил 90 килограммов.

В 44 года Пьери одержал немало побед и прославился по всей Европе. Содержал арену в Лондоне и накопил таким образом огромный капитал.

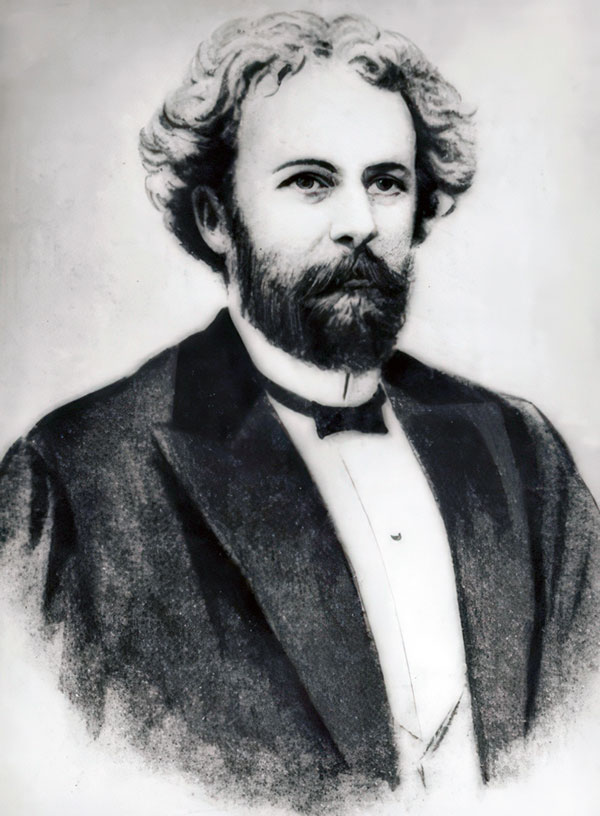

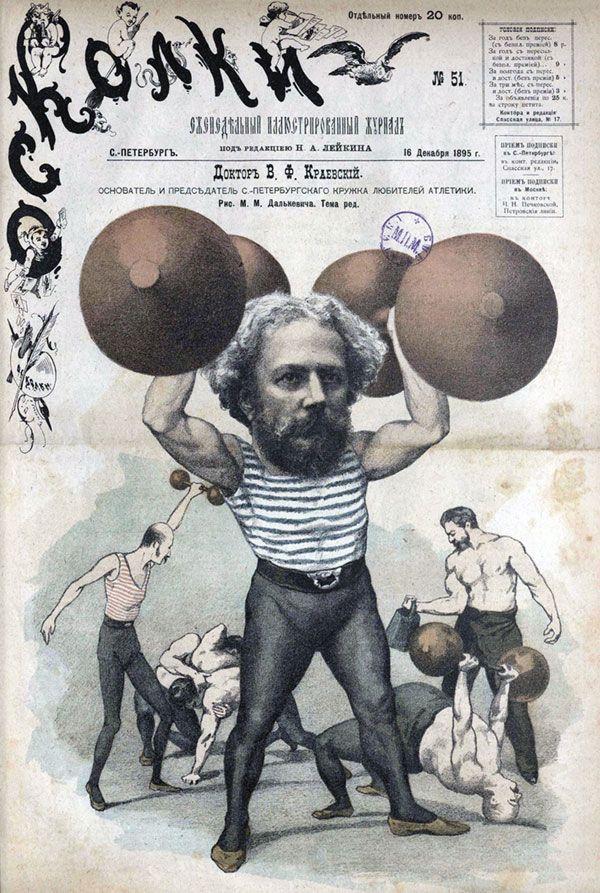

В 1894 году старый борец Дублиэ привёз в Париж четверых турецких борцов: Юсуфа, Нурлу, Мениша Эфенди и Кара Османа, которые одержали победы над французскими борцами. Вслед за этим началось паломничество и других атлетов из Турции. Конкурсы борьбы стали проводиться в рамках всемирных и международных чемпионатов на «первенство мира», «первенство Европы», «Золотой кубок» и «Золотой пояс». По всей Европе, включая Россию, открывались атлетические клубы и арены. Годом возникновения атлетического спорта в России считается 1885, когда доктор Владислав Францевич Краевский основал кружок любителей атлетики.

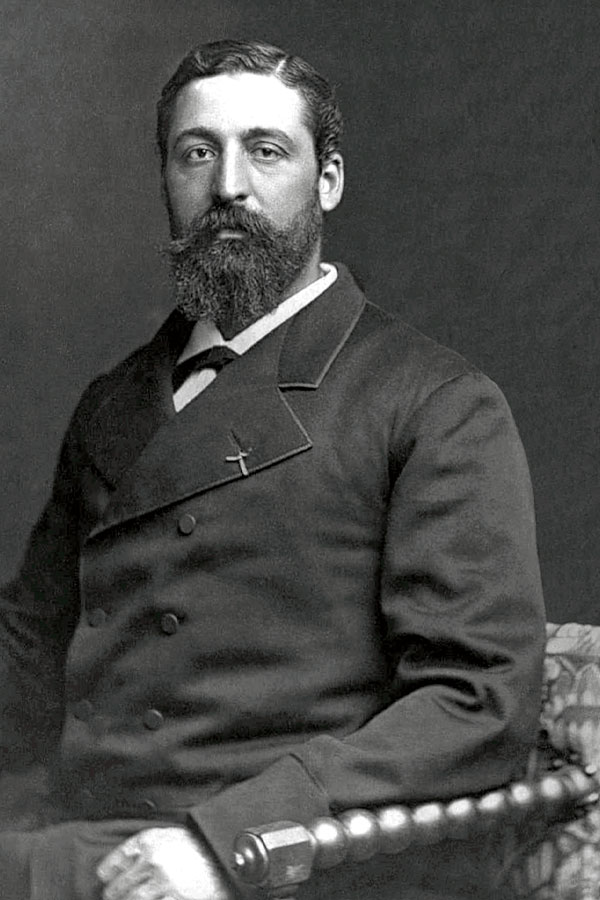

Родился 29 июля 1841 года в Варшаве. Педагог, доктор медицины и популяризатор спорта. Основатель Санкт-Петербургского велосипедно-атлетического общества, крупнейшего спортивного объединения России в конце 19-го века.

Получил прозвище «Отец русской атлетики», его девиз «занятия отягощениями есть средство от всех болезней, развитие красивого и гармоничного тела». В программу кружка входили упражнения для развития силы и улучшения здоровья — в начале цель была очень скромной, о соревнования и рекордах на первых порах не думали. Краевский оборудовал занятия в своей просторной квартире на Михайловской площади, в доме № 3. Тренировались трижды в неделю по вечерам. Основа занятий — разминочные упражнения без веса, затем жимы одной и двумя руками, рывки и толчки, приседания и наклоны с весом в конце тренировки. Доктор строго дозировал нагрузки, он не разрешал прибавок в весе, пока атлет дважды не осилил предыдущий вес.

В октябре 1900 года Владислав Францевич Краевский поскользнулся на Аничковом мосту в Петербурге, сломал ногу и из-за резко изменившегося стиля жизни вскоре умер (в 1901 году).

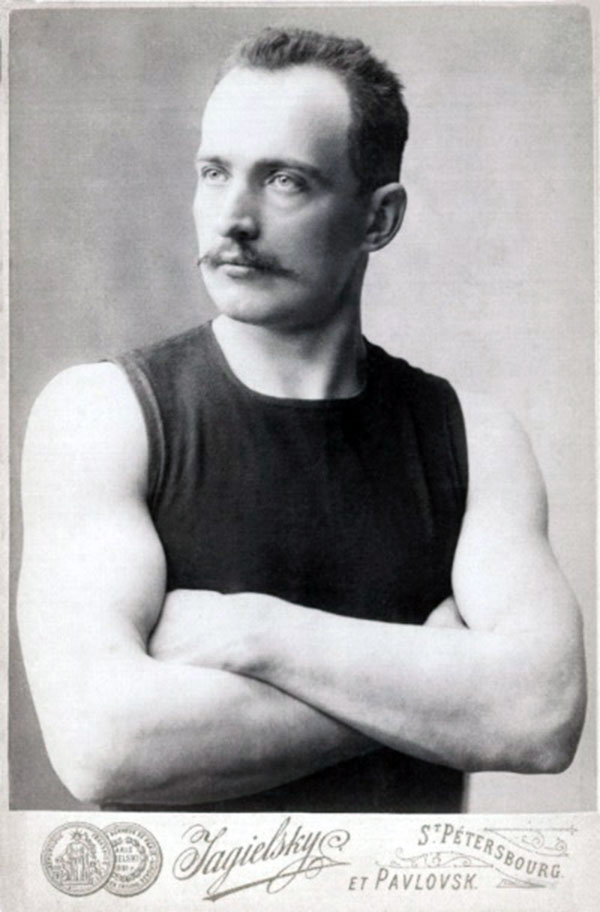

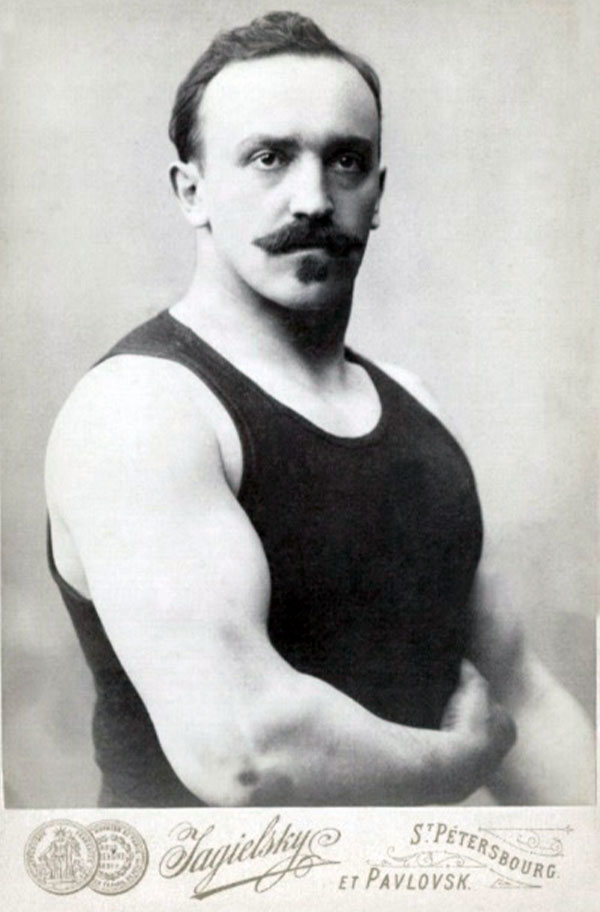

В 1892 году в Петербург приехал Владислав Пытлясинский, что стало началом популяризации борьбы в России. Владислав уже был знаменит в Европе: в 1886 году он взял первый приз в Швейцарии, а в 1889 году в парижском «Зимнем цирке» выиграл у Карла Абса I. В кружке Краевского Владислав Пытлясинский начал тренировать борцов, которые составили начальное ядро русских любителей борьбы: художника Кравченко, Адамчевского, братьев Семичевых, Тевяшева, Ланге, Шмелинга, Мео, Рибопьера и других атлетов.

В 1894 году состоялась первая публичная схватка по французской борьбе. Основоположником таких встреч считается Эмиль Фосс, чемпион и борец из Германии, самый популярный гастролёр того времени. Именно он привёз Пытлясинского и они вместе выступали в Зоологическом саду под именем «братьев Фосс». В том же году французская борьба впервые была разрешена в цирке Чинизелли как демонстрация приёмов — впервые публика увидела технику и ловкость французской борьбы. Лучшим техником того времени считался Пытлясинский, который боролся со всеми любителями и профессионалами, однако все эти встречи были случайными.

Настоящая эра «борьбомании» началась с приезда в 1895 году марсельца Робине Огюста. 9 марта Робине боролся вничью с ловким швейцарцем Болиссой, 17 марта — вничью с Пытлясинским, но уже 23 марта проиграл Владиславу. К этому времени начали распространяться слухи о необыкновенном силаче с Литовского рынка, которым оказался А. Ф. Трусов, человек очень сильный, громадного роста и тяжёлого веса. В народе он был известен как «народный Геркулес». Вместе с ним выступали механик Косинский, булочник Матюшенко, Альберт Оттерштейн (афиши рекламировали его как охотника на диких зверей), крючник Фадеев, Тимофей Липанин, впоследствии известный как «Тимоша Медведев», и выдающийся атлет — поляк Козуляк. В том же году в саду была организована женская борьба, но успеха она не имела. К этому времени уже были сформированы основные правила греко-римской (французской) борьбы — запрещалось использовать ногти, наносить удары кулаком, хватать противника за волосы или уши, давить на горло и лицо, а также прикасаться к ногам. Победителем считался тот, кто сумел заставить противника коснуться ковра обеими лопатками. Строго запрещалось мазать тело какими-либо жирными составами перед схваткой, чтобы не создать преимущества одному из борцов. Перед началом поединка соперники вставали на расстоянии нескольких шагов друг от друга, медленно подходили и обменивались рукопожатием. Затем они поворачивались кругом и занимали стартовые позиции.

С каждым годом борьба и атлетические занятия в России становятся всё более популярными. Во многих городах (таких как Санкт-Петербург, Москва, Рига, Ревель и другие) открываются многочисленные кабинеты атлетики и атлетические клубы. Уже 15 апреля 1897 года в манеже графа Георгия Ивановича Рибопьера проводится первый чемпионат России по поднятию тяжестей и борьбе.

Русский общественный деятель, стоявший у истоков олимпийского движения в России, крупный коннозаводчик, а также силач, борец и меценат. Родился в 1854 году в Царском Селе, в семье гофмейстера Ивана Александровича Рибопьера и Софьи Васильевны, дочери генерала от кавалерии князя В. С. Трубецкого. Двоюродный брат княгини Зинаиды Юсуповой. Детские и юношеские годы провел в Италии, в 16 лет вернулся в Петербург. Находился на военной службе, служил в гусарском полку преподавателем гимнастики. Во время Русско-турецкой войны был тяжело ранен.

Граф Рибопьер вложил в развитие русского спорта более ста тысяч рублей, был главным судьёй на семи тяжелоатлетических чемпионатах России (1900—1903, 1906, 1909, 1911 годы) и спонсировал поездку четырёх борцов на IV Олимпийские игры в Лондоне.

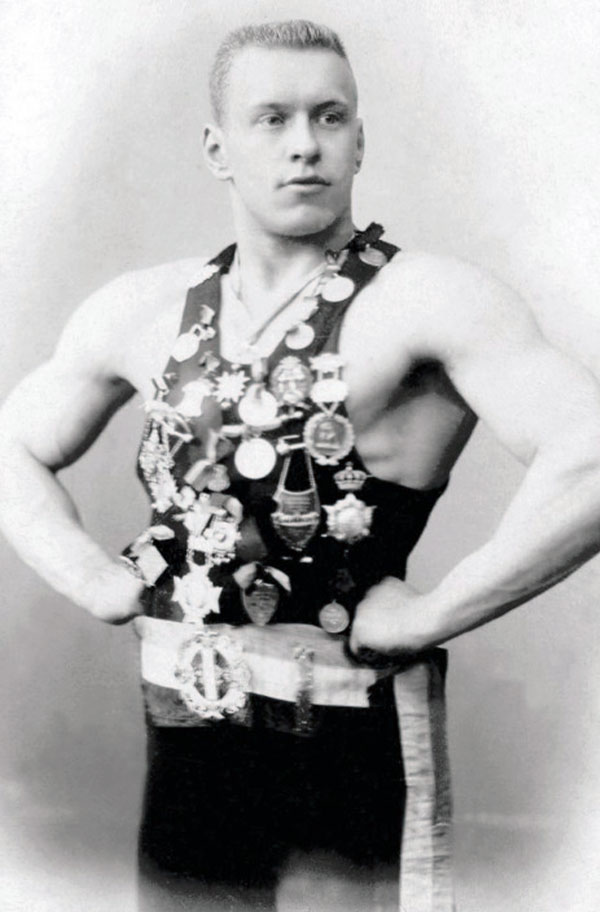

В состязаниях по поднятию тяжестей участвовали пять атлетов, выступавших в одной весовой категории. Программа включала в себя пять упражнений: толчок двумя руками, толчок одной рукой, жим одной рукой, жим двумя руками и выбрасывание одной рукой. Использовался разборный штанговый инвентарь с невращающимся грифом. Победитель определялся по количеству призовых мест, занятых в каждом упражнении. В составе жюри: В. Ф. Краевский (председатель), Г.И. Рибопьер, Н. А. Янсон, А. П. Лебедев, К. К. Мейер, М. Майер. Победу одержал Гвидо Мейер (Санкт-Петербург), второе место занял Александр-Рихард Лаас (Рига), третье — Эдельман Ольгерд (Рига). Далее расположились Николай Кравченко (Санкт-Петербург) и Александр Елисеев (Уфа). Всего же в борьбе приняли участие 8 атлетов. Первым чемпионом России стал Александр Шмелинг (Санкт-Петербург), второе место занял Анатолий Мео (Санкт-Петербург), третье — Эдельман Ольгерд (Рига), на четвёртое вышел Тимофей Липанин (Санкт-Петербург). На призы графа Георгия Рибопьера в лёгком весе победителями стали петербуржцы: Тон, Максимов и Милошевич.

Помимо любителей в чемпионате приняли участие профессионалы. Вот что писалось об этом в журнале «Циклист»:

Вечер 15 апреля, открывший состязания, собрал многочисленную публику и вызвал огромный интерес. Борьба профессионала, чемпиона Франции Феликса Бернара, с любителями общества — господами Мео и Семиченым, а также поединок известного борца и учителя борьбы В. Пытлясинского с профессионалом Лурихом Георгом стали главными номерами вечера. Феликс Бернар, появившийся впервые, благодаря своей громкой славе вызвал особое восхищение. Его кошачья манера и грациозные приёмы поражали зрителей. Это борец с огромной практикой, удивительным хладнокровием и колоссальной силой. Несмотря на свои небольшие размеры и довольно широкий корпус он демонстрировал выдающиеся навыки. Анатолий Мео сражался с Бернаром достойно, выдержав натиск в течение почти 20 минут, но в итоге был побеждён приёмом «la ceinture au rebours» (излюбленный приём Феликса Бернара). Поединок Бернара с господином Семиченым продолжался также долго, но было заметно, что соперники уже знакомы друг с другом и хорошо знакомы с приёмами друг друга. Феликс Бернар поборол Семичева посредством «tour de bras». Совершенно случайная борьба между двумя профессионалами — Пытлясинским и Лурихом, молодым и перспективным борцом, уже два года выступающим на разных аренах, несмотря на непродолжительность (менее пяти минут), вызвала всеобщее восхищение своей напряжённостью и быстротой движений. Победу, как и следовало ожидать, одержал Пытлясинский, используя приём «tour d’hanche en tete». 23 апреля вечер завершился поединком между любителем Александром Шмеллингом и профессиональным французским борцом, чемпионом Феликсом Бернаром, приглашённым обществом из Парижа для демонстрации классов русских любителей. Результаты этой борьбы оказались настолько неожиданными, что зрители едва могли поверить, что всё происходило наяву, а не во сне. Высокий, статный, довольно красивый блондин Александр Шмеллинг вступил в схватку, по-видимому, совершенно не боясь своего прославленного соперника. Уже на пятой минуте он уложил Бернара на одно плечо. Воспользовавшись моментом, Бернар ловко вывернулся, но не успев оправиться вновь оказался в захвате Шмеллинга. На этот раз Шмеллинг смог перевернуть соперника на спину. Зрители не выдержали, публика начала бросаться на арену через барьер, чтобы поздравить победителя. Пытлясинский, наблюдавший за происходящим, воскликнул, что Бернар почти одолён, и объявил об окончательной победе. Бернар делал невероятные усилия, но Шмеллинг снова захватил его и уложил на лопатки. Под оглушительные аплодисменты зрители поднимали Шмеллинга на руки, раздавались громкие крики «браво» и «ура». Мужчины махали шляпами, а дамы — платками. Пытлясинский бросился поздравлять Шмеллинга, а Бернар укоризненно покачал головой, словно говоря: «Ну что ж, старина, подкачал!». Публика провожала Шмеллинга овациями, подобных которым, как писали очевидцы, не удостаивался даже известный И. Дьяков. Гвоздём программы вечера 25 апреля стал реванш, на который Бернар вызвал Шмеллинга. Несмотря на поздний час, публика осталась, чтобы увидеть развязку. С самого начала поединка Шмеллинг уверенно наступал, улучив момент, поставил Бернара в опасное положение и почти довёл до конца победный приём. Но неожиданно со стороны Бернара раздались стоны и слова: «Pardon, monsieur Schmelling! Pardon!». Шмеллинг мгновенно остановился и отступил, позволив Бернару подняться. Но француз, шатаясь, прошёл несколько шагов, затем упал, корчась и держась за бок. Через минуту объявили, что поединок не может быть продолжен, поскольку Бернар получил растяжение дыхательных путей. Зрители встретили это событие с недоумением, многие предположили, что это был хитрый ход, чтобы избежать нового поражения. Спустя пять минут после инцидента Бернар самостоятельно покинул арену, быстро одевшись и не показавшись больше ни в клубе, ни в манеже. Многие были уверены, что это был всего лишь уловка, чтобы избежать неизбежного вторичного поражения от Шмеллинга. Во Франции, вероятно, будут писать об очередных «необычайных» победах юркого француза, хотя в России теперь прекрасно знают, кто был настоящим триумфатором этого вечера…